本山圓満院門跡について

圓満院門跡の歴史

圓満院は、又櫻井の室とも呼ばれ寛和三年(987)創立

村上天皇の第三皇子悟圓親王の開基です。三井三門跡の一つであり、開基当時は平等院と号した。藤原道長が宇治に建てた別荘をその子藤原頼通の時代に寺院とすべく下命があり、平等院(後の圓満院)の明尊大僧正によって完成、悟圓親王の子永円親王を初代院主として三井平等院の名前を宇治に譲り、現在の宇治平等院のはじめとなった。

一方三井平等院は明尊大僧正によって圓満院と命名され悟円法親王をはじめとして歴代皇族の入室する門跡寺院となりましたが、室町時代後期まで圓満院は三井平等院と通称されました。

明治11年に明治天皇、明治13年と45年に当時東宮でいらっしゃた大正天皇は行幸された由緒ある門跡寺院です。

村上天皇の第三皇子悟圓親王の開基です。三井三門跡の一つであり、開基当時は平等院と号した。藤原道長が宇治に建てた別荘をその子藤原頼通の時代に寺院とすべく下命があり、平等院(後の圓満院)の明尊大僧正によって完成、悟圓親王の子永円親王を初代院主として三井平等院の名前を宇治に譲り、現在の宇治平等院のはじめとなった。

一方三井平等院は明尊大僧正によって圓満院と命名され悟円法親王をはじめとして歴代皇族の入室する門跡寺院となりましたが、室町時代後期まで圓満院は三井平等院と通称されました。

明治11年に明治天皇、明治13年と45年に当時東宮でいらっしゃた大正天皇は行幸された由緒ある門跡寺院です。

本山 圓満院門跡 北海道別院

本山圓満院門跡は、今から約1千年前の平安時代、村上天皇の皇子悟円法親王によって開創された寺院で、長く天台寺門宗総本山園城寺(三井寺)の中枢に位置しておりましたが、現在では単立寺院です。 また、全国20万あまりのお寺の中で、わずか17しかないといわれる「門跡(もんぜき)」寺院のひとつです。

その志のもと、別院の一つとして北海道別院は昭和53年に札幌に開山され現在に至っております。

納骨室内仏壇(3,000基)合同供養墓(法要ホール)をそなえ、日本仏教の入口であり、各宗派の勉学の元となった、天台密教の教義を基本にあらゆるご供養、法要を行っております。

仏教精神はひとつ、宗派、宗旨の形式にとらわれず心からの法要を望まれる方に圓満院は門戸をひらいています。

葬儀や各種法要を希望される方には斎場や、各種会館、ご自宅などに出向いての法要も可能な限り対応させていただいております。

寺や僧侶への費用はご希望される方から大変不透明で、しかも代々のお付き合いもあれば、検討する余裕もないなどのご意見にお応えする方法として、金額を明確に掲示させていただいております。

札幌に於いて由緒ある門跡寺院でご供養を。

人生相談ダイヤルを開設しました。

話をすることで、幾らか和らぐこともあります。

写経・座禅を当分の間、お休みにします。

コロナウイルス非常事態宣言が解除になりましたが、事態を見守る上で当分の間お休みさせていただきます。

再開は改めてお知らせします。

ご理解を頂きます様お願い申しあげます。

圓満院門跡北海道別院

新型コロナウィルス対策について。

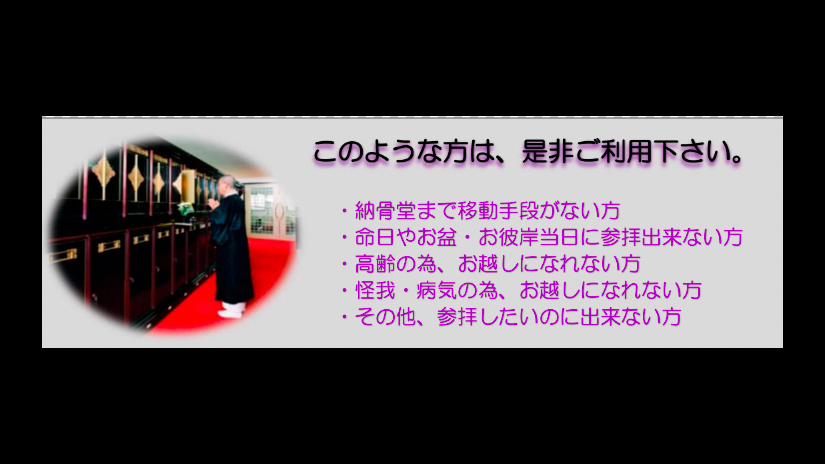

『お墓参り』の代理参りをお受けします。

当時期、権利者様の事情によりお参りが出来ない方の為に圓満院北海道別院の僧侶が皆様に代わって納骨堂前にて読経、献花、献香、献供をさせて頂きます。

詳しくはこちら

合同法要での紙塔婆をダウンロードしてお使いください。 紙塔婆.pdf

紙塔婆.pdf

3枚綴になっています。印刷の上、切り離してご持参下さい。

What's New

- 2024.08.15

- 2018.07.29

- 2016.5.21

- 北海道テレビHTB Love Hokkaidou 朝6:05より当院での座禅体験の様子が放映されます。

- 2015.4.4

- 2014.07,21

- 水子永代・合同墓永代 総供養大法要会を執り行います。

- 2013.04.10

- 2012.09.02

- 2012.04.02

- 水子 納骨供養式

- 水子のお葬式が出来ます。

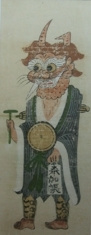

藤娘 (本山大津美術館所蔵)

大津絵の由来

大津絵とは、今からおよそ340年昔(江戸初期)、

東海道五十三次の大津の宿場(大津の追分、大谷)で軒を並べ、

街道を行き交う旅人等に縁起物として神仏画を描き売ったのが

その始まりです。

阿弥陀三尊来迎

鬼の寒念仏